Rafael Aviña*

La historia de Latinoamérica es una historia compartida: miseria, ignorancia, abuso de poder, nulo crecimiento económico, corrupción, manipulación y saqueo. Un par de documentales, filmados respectivamente en Argentina y en Perú, se valen del cinema verité, el reportaje, la entrevista, los noticieros televisivos o la radio de los automóviles para sumergirse en esa desesperanza y evocación del despojo del ciudadano común, y sobre todo de las capas sociales más desprotegidas, y lo hacen con sensibilidad e inteligencia a través de una mirada conmovedora sobre una realidad que perturba e indigna.

A mediados de los años sesenta surgía en la Argentina una resistencia militante que operaba desde la clandestinidad, utilizando como arma la imagen fílmica. Realizadores como Octavio Getino, Fernando “Pino” Solanas, Raymundo Gleyser y, posteriormente, Edgardo Cozarinski, bajo la influencia de un cineasta como Leopoldo Torre-Nilsson, mostraron a través del documental y la ficción y a medio camino entre la poesía y el reportaje, la crisis, la represión y el olvido de un pueblo sojuzgado, cuya biografía era muy similar a la de varias naciones latinoamericanas.

Un movimiento social y cultural que intentaba a través del cine cambiar la realidad nacional, como sucedía paralelamente en otros países hermanos: Jorge Sanjinés en Bolivia, Miguel Littin en Chile, Carlos Álvarez en Colombia, Leobardo López Arretche, Alfredo Joskowicz y Federico Weingartshofer en México. Al igual que el cinema novo brasileño con nombres como los de Nelson Pereira Dos Santos, Carlos Diegues o Glauber Rocha.

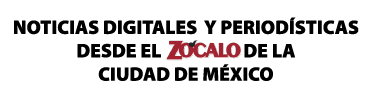

Un “Tercer cine”, que abría −entre otras− con una obra monumental codirigida por Getino y Solanas: La hora de los hornos filmada en 1968, año de El grito de López Arretche. Una épica del peronismo que ofrecía una visión de la historia nacional en las últimas dos décadas y cuya tesis era muy clara: el pueblo sólo tenía un camino y ese era la lucha armada; ello, en un filme que denunciaba la pobreza de la nación como lo consigue casi cuatro décadas después Memoria del saqueo (2004).

Se trataba de un impactante fresco documental que marcaba el regreso al cine de Fernando Solanas (1936- 2020), para mostrar un horror cíclico propiciado por un feroz liberalismo económico, la globalización y una desenfrenada corrupción política y financiera que se inició con la llegada de Raúl Alfonsín y alcanzó extremos de desenfreno con el presidente Carlos Menem y su frívola política de despilfarro de los bienes públicos, sumados a la siniestra presencia del “súper” ministro de economía Domingo Cavallo. Un impecable ejemplo de cine político y de denuncia, dividido en diez partes y dedicado a “Aquellos que resistieron en estos años. A su dignidad y su coraje”. Contiene imágenes de archivo, entrevistas, noticieros y testimonios dolorosos, como los de aquella familia, cuyo único patrimonio es la nada, o la visión resignada de dos médicos de un hospital infantil en Tucumán, que se enfrentan día a día con una creciente oleada de desnutrición infantil en esa otra Argentina, la Argentina oculta, la misma que capta Solanas en un documento desgarrador y preocupante pero que finaliza con un leve signo de esperanza y que muestra, a su vez, la resistencia de hombres, mujeres y ancianos que obtuvieron triunfos en los “cortes de ruta”, o se enfrascaron cara a cara con militares y policías enarbolando su bandera, su entusiasmo y su alegría ante la adversidad.

Una zona de la Patagonia, otrora próspera región petrolera y al inicio del 2000 convertida en una suerte de región fantasma como su sala de cine Petroleum cerrada desde hace años. El remate ventajoso de los bienes de la nación (gas, ferrocarriles, petróleo y más) vendidos en beneficio de naciones extranjeras cuyos porcentajes de ganancia es cuatro veces mayor que en otros países. Familias enteras y centenares de niños desnutridos que viven en condiciones de insalubridad total y alimentándose de la basura.

Manifestantes jóvenes, maduros y seniles, reprimidos con agua, toletes y caballos a imagen y semejanza de filmes de ficción como El planeta de los simios (Franklin J. Schaffner, 1968). Recorridos de una cámara en contrapicado que hace elevar la mirada hacia las inalcanzables torres del poder financiero donde se fragua la derrota moral y económica de una nación que llegó a ser considerada la “Suiza de América Latina”, el insensato mandato de Menem y su estilo farandulero, adulado por irresponsables e ignorantes mercachifles de los medios tipo Susana Giménez y similares.

Memoria del saqueo sigue paso a paso, apoyado en una serie – la investigación de Alcira Argumedo, así como de impactantes letreros en blanco y negro y una soberbia banda sonora a cargo de Gerardo Gandini -que se convierte en otro narrador más, junto con el propio Solanas-, la realidad que vivió Argentina entre los años 1976 y 2001, retratando la imparable decadencia social, económica, política y moral que vivió el país durante esa época y que remató con la renuncia de Fernando de la Rúa.

Una obra que puede ser tachada de maniquea, pero que está narrada desde el dolor que deja el desempleo, el despojo, esa imparable deuda pública que no ha beneficiado en nada al pueblo, o desde los comentarios sinceros de un médico que en referencia a los miles de niños sin casa ni alimento dice: “No por eso, dejan de ser personas, o de tener sentimientos”. Fernando Solanas, el fallecido director de Los hijos de Fierro, Tangos el exilio de Gardel y la bellísima Sur, regresó, en efecto, en aquel 2004 con un valiente, sombrío y excepcional testimonio que recuperaba muchas de las técnicas usadas en La hora de los hornos para hablar de temas como la deuda eterna, la mafiocracia, o el genocidio social, entre otros, y abrir con ello un nuevo debate sobre la historia reciente de Argentina de inicios del nuevo milenio, sus dobles discursos o las traiciones de gobernantes, políticos, empresarios, dueños de los medios y dirigentes sindicales.

No obstante, lo más impactante de un documental realizado con sensibilidad, inteligencia y una eficaz progresión dramática es su cercanía con varias naciones de Latinoamérica como México, un país que a su vez no ha podido terminar con su propia “nación oculta”, la de la miseria y el abandono creciente, como la imagen de esa bolsa de plástico que se revuelve en el pestilente aire de un basural sin rumbo y sin asidero.

Metal y melancolía

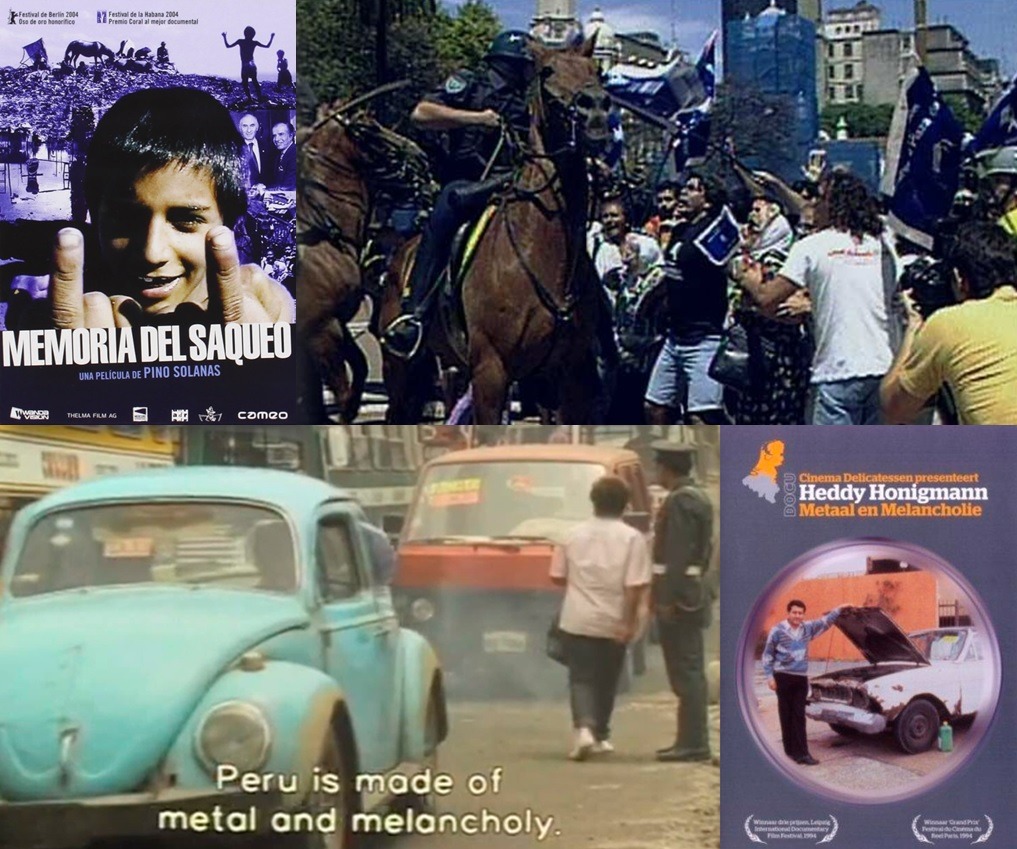

Al igual que en El espejo (Jafar Panahi, 1997), película iraní cuya realidad social se encuentra muy cercana a la latinoamericana, Metal y melancolía (1993) inicia con la narración de un partido de fútbol soccer que es captado desde la radio de un autobús de transporte público que avanza sobre las calles de Teherán, luego, a través de la radio de un improvisado taxi que recorre las avenidas de Lima y cuyo conductor es interrogado por su pasajera: la realizadora peruana-holandesa Heddy Honigmann (1951-2022) hija de sobrevivientes austriacos y polacos del Holocausto pero nacida en Lima.

De manera curiosa y como una suerte de “filme-espejo” el citado Panahi conduce un taxi en su documental Taxi-Teherán (2015) y desde ahí, entre el tráfico brutal de aquella ciudad persa, dialoga con los diversos pasajeros que lo abordan captados desde una cámara colocada en la salpicadera del vehículo. En cambio, la realizadora Honigmann viaja en distintos taxis, todos ellos autos particulares en su mayoría severamente dañados, para conversar con conductores hombres y mujeres.

Peruanos obligados a trastocarse en taxistas, abandonando sus profesiones habituales debido a la terrible crisis económica iniciada una década atrás en los años ochenta durante las revueltas “senderistas” y el inicio de los noventa; entre los fallidos y corruptos gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori. La tristísima realidad económica y social de un país empobrecido y saqueado cuyos habitantes desesperados intentan subsistir como taxistas o vendiendo lo que sea: pegatinas de taxis, habas tostadas, lapiceros, alfajores, dulces, cigarrillos, agendas e incluso bergantines artesanales en miniatura.

En 1980 apareció en Perú la violenta organización maoísta Sendero Luminoso; el país se vio asolado por la guerrilla bajo la figura temible de su líder Abimael Guzmán. Reprimido con ferocidad por el ejército luego de expandir su acción hacia Ayacucho y los Andes, Sendero Luminoso se convirtió en el más vehemente grupo guerrillero de Latinoamérica. Hacia 1985, Alan García mandó retirar del ejército a varios de los oficiales implicados en atrocidades contra el grupo terrorista, pero un año después, durante una revuelta carcelaria, 400 “senderistas” fueron masacrados.

Después, en 1992, el gobierno de Alberto Fujimori obtuvo una estruendosa victoria contra Sendero Luminoso al apresar y enjaular a Abimael Guzmán, el llamado “Comandante Gonzalo”, quien fue condenado a cadena perpetua. A ello, se sumaba la corrupción, la altísima inflación, la fuga de capitales y el desempleo, por lo que los peruanos se vieron obligados a subsistir de lo que fuera y ese es justo el tópico de arranque de Metal y melancolía, cuyo título no sólo hace referencia a la lámina de los autos y el sueño de recuperar al país, sino a la “dureza de espíritu” de sus habitantes para sobrevivir, y a la visión melodramática y sentimental de un pueblo sojuzgado y mantenido en la ignorancia desde siglos atrás como sucede en toda Latinoamérica.

A diferencia de la complejidad narrativa y de montaje planteada por Solanas en Memoria del saqueo, la cineasta peruana-holandesa apuesta por un relato directo y sencillo en apariencia. Un retrato coral del Perú de los años noventa en el que Honigmann saca partido de lo más simple: el comentario cotidiano, el de primera mano, el de los seres anónimos de la calle que se convierten en protagonistas de una nación entendiendo la brutal recesión económica del país desde su perspectiva del día a día: la taxista que debe preparar los sándwiches para el almuerzo de su pequeño hijo y el suyo propio, el visitador médico que tiene que retirar muebles en desuso y empaquetar habas para vender entre amigos y conocidos, o el taxista con evidentes conocimientos de la política y la economía que no puede negarse a regalarle un “sol” a un limpiavidrios en la indigencia, tan necesitado, como él.

Cada testimonio “en movimiento” aporta un punto de vista no exento de humor o de drama. El actor de algunas películas del gran cineasta peruano Francisco J. Lombardi actúa unas frases de alguno de sus personajes y aprovecha para intentarle vender a la realizadora unos lapiceros “No son Parker pero están lindos” o los alfajores que fabrica su mujer de manera artesanal. El policía militar que solicita el permiso de filmación y al enterarse de que se trata de una película de “taxistas” comenta que él también lo es y que le gustaría aparecer en ella.

Lo atractivo de Metal y melancolía es que no sólo esos improvisados taxistas en sus desvencijados autos son los únicos personajes, sino que podemos apreciar a una buena parte de vendedores ambulantes que ofrecen sus mercancías, un teporocho que intenta dialogar con la realizadora y varios niños y niñas obligados por la necesidad a vender dulces, cigarros, pequeñas “pirámides de energía”, y más como ese “niño Jorge”, un menor de edad consciente de que se trata de un comerciante.

Entre escenas curiosas como la del taxista con su auto destartalado cuya puerta se cae y su radiador está roto y se ve en la necesidad de ponerle agua cada 30 cuadras, el hombre con manejo del inglés que quita y pone cada día su palanca de velocidades, o las escenas en el panteón el día de muertos, sobresalen los últimos tres testimonios que la realizadora coloca para cerrar de manera emotiva su documental.

La mujer que habla de su vida feliz e insensata de noviazgo “éramos muy jóvenes” con el novio “ojo alegre” que abandona y del que se embaraza y la manera en que se quiebra y llora cuando refiere que su padre, el abuelo del niño los insulta cuando se alcoholiza los fines de semana.

El adulto mayor que le habla a su auto y le dice “hermano” y le otorga un alma a ese ser inanimado de metal. O, la última entrevista con el hombre que relata su historia de amor de juventud con una turista italiana: “éramos como petróleo y agua” (moreno y blanca), y relata su breve historia de pasión en la playa, en un hotel bebiendo whisky, y la triste despedida en el aeropuerto cuando la miró por última vez décadas atrás y sólo le queda el recuerdo de una canción romántica que se escucha en la radiocasetera de su taxi, y que corre durante todos los créditos incluyendo la voz poco afinada del hombre que canta entre sollozos.

Se trata de un notable documental de bajo presupuesto que aprovecha con sensibilidad su principal capital: el capital humano como el de todos esos hombres y mujeres que aparecen junto a sus autos en un enternecedor retrato final.

*Abogado y crítico de cine